«Hate in my mind, hate is my rule. My morbid dreams, my toxic dreams»

‘Forever Decay’ (Agony)

Por: Joel Cruz

Lunes en el colegio, y Cálculo me caía como un taponazo de balón mojado Mikasa en la cara. Llegaba desvelado, con los ojos ardiendo, porque la noche anterior me había dormido tarde escuchando ‘El final de los tiempos’, tratando de no pensar en que repetir décimo es como cargar un aviso de «paria» marcado en la frente. En la casa uno se siente así: un rehabilitado social en fase de prueba, indigno hasta de la papa que se traga, del aire que respira. Todo porque el año pasado me lo tiré por andar pegado al ‘Reign in Blood’ en vez de cumplir con las tareas y hacer oficio; se indignaron más por eso que por el atentado a las Torres Gemelas o por la foto de actitud hereje que un amigo me tomó frente a la iglesia de Lourdes. ¡Hágame el hijueputa favor!

En el salón, entre pupitres viejos y malas calificaciones, los que bailaban champeta o perfumaban su rutina con tropipop, imaginaban el final del bachillerato como un «verano del amor hippie» del barrio La Ye. Para mí era diferente: era Vietnam. Susurros del alba con fragancia de napalm y recuerdos familiares que parecían sacados de la portada de ‘Agent Orange’: con un resplandor que se parecía demasiado al de la empanada que yo no podía comprar en las casetas de Postobón. La mierda se reducía a una decisión de centavos mal contados: o desayunaba, o ahorraba para casetes. Mi papá ya me había decomisado la colección anterior desde que vio la carátula de ‘Matando Güeros’. Se ofendió por esa bobada no más.

Ir a las tiendas de la 19, o a las ventas callejeras, aunque fuera a “vitriniar”, era casi tan rico como el timbre de salida de un viernes al mediodía. Tal vez sólo lo superaba una Águila heladita en un antro de mala muerte en Nutabes, de esos donde la cédula era cosa rara y el olor a sótano se mezclaba con la ilusión de ser grande y mechudo, con la melena hasta la cintura. Infortunadamente, el porvenir de muchos pelaos aprendices de metalero —como yo— era sencillo y precario: aguantar el uniforme mugroso hasta graduarse, entrar a un trabajo chimbo y ya. Porque de universidad… nada.

En ese vaivén de vagancia y misantropía de barrio, un día me pasaron una cinta grabada. Un casete con canciones de unos manes que cantaban en inglés… pero eran compatriotas.

—¿Qué qué? ¿Y para qué? —pregunté, con esa voz de bruto que me salía cuando no entendía los ejercicios de física.

—Pues pa’ sonar afuera, mano. Usted sí es muy caspa. Más bien ya no le presto nada. Bien huevón y me boletea la música —dijo el tipo amable, pero rayado, como quien te salva de la pena ajena, pero igual te suelta pa’ que seas varón. El metal en definitiva era un privilegio, pero uno que tocaba defender a puños.

Ahí, en medio del ruido corroncho de la cuadra, el olor a tiza mojada y el futuro probable de auxiliar aguacate, la cinta empezó a girar. Como si algo, por mínimo que fuera, todavía pudiera cambiarme la película…

Relatos anónimos de Pogotá

El odio es la norma

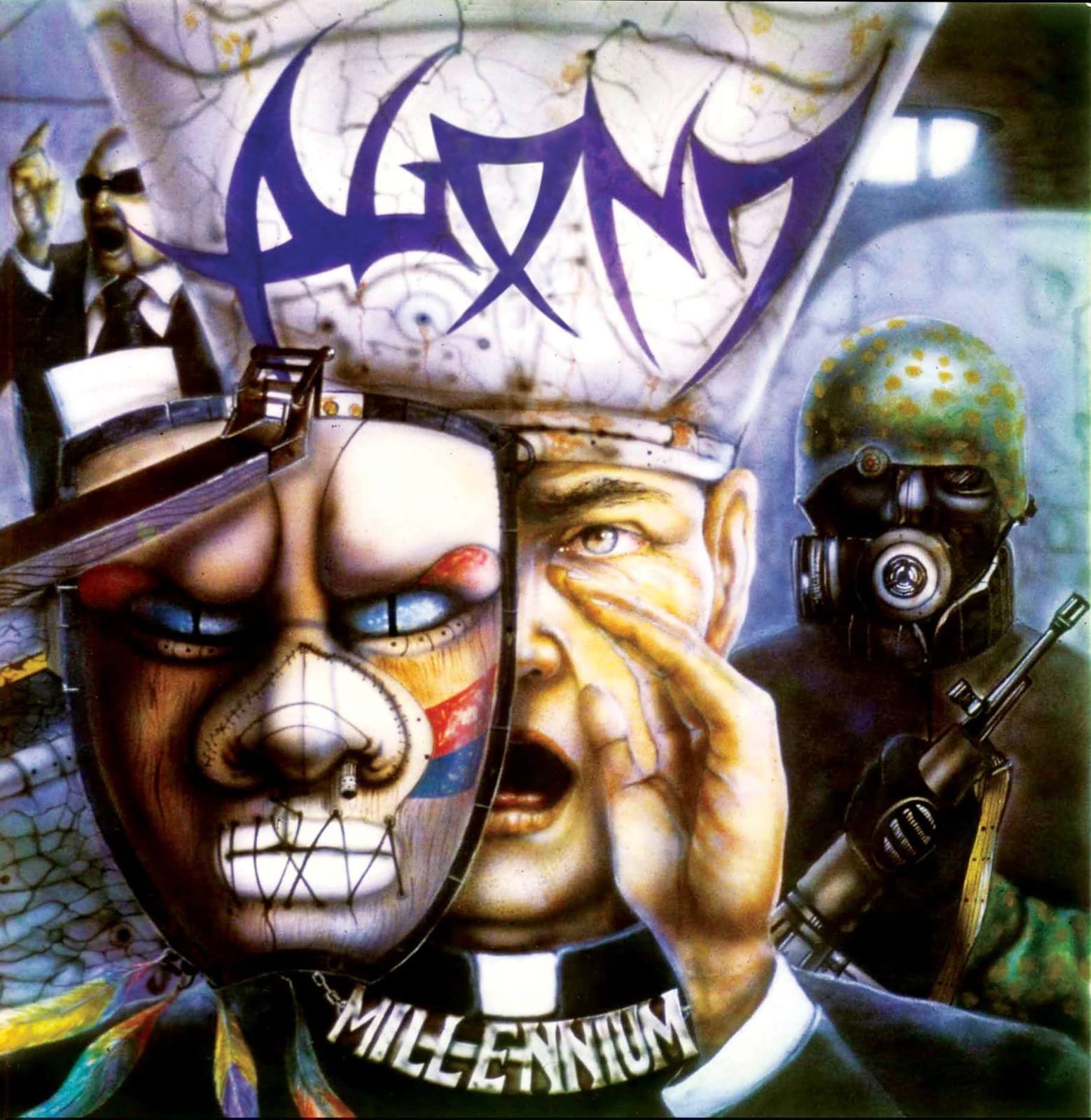

Cuando escuché el ‘Millennium’ de Agony, pese a que la agrupación me había impuesto la dura condena de traducir literalmente las letras con diccionario inglés-español en mano, el track número dos del CD fue el tema que más me llamó la atención. En un periodo agitado para las grabaciones de bandas colombianas, donde apenas algunas de ellas tenían la opción real de dejar registro en un estudio decentemente audible y de factura profesional, el larga duración que contiene a ‘Forever Decay’ sonaba tan legítimamente bogotano en mi grabadora AIWA CSD-ES100 (con apenas cien vatios de potencia), que la sensación de desorden y peligro capitalino respiraba con saña a través de los parlantes. Esto sucedía a pesar de que mi ignorancia adolescente en proporción al metal extremo y mi ingenuidad sobre temas tan trascendentales de la vida misma, eran evidentes.

Mirando hacia atrás, se trataba de un thrash decididamente contemporáneo para 1996, y que por algunos años más, curiosamente en la transición del nuevo milenio, se oponía a caer en la obsolescencia; respetuoso de una genealogía veloz, implacable y agresiva, se comportaba moderno, aunque sin ceder su palabra a los antojos de lo alternativo y los asomos de lo fuerte entre lo mercantil.

‘Forever Decay’, sin recurrir a estereotipos monótonos ni a imitaciones frívolas del canon anglosajón, hacía que Bogotá respirara dentro del disco y el láser; la violencia, la frustración y el hastío sentían filtrarse como smog entre los riffs.

En lugar de copiar con exactitud las fórmulas de la Bahía de San Francisco o las inconfundibles sonoridades de la Guerra Fría en Alemania, Agony utilizó matices vocales y patrones rítmicos que otros géneros pesados familiares (como el death metal) usaban para tener un cuerpo macizo, algo que muchos asistentes a sus conciertos en los bares, salones comunales, teatros y especialmente a Rock al Parque notaban, pero que necesitaba recrearse con propósito permanente, detalle que sus más de seis minutos de trayecto supieron cumplir integralmente.

Aun tomando claras influencias en la posproducción de obras apadrinadas por casas discográficas multinacionales, ‘Forever Decay’ era el ejemplo una composición pensada para ir a públicos masivos y apasionados, para apostarle a las grandes ligas. La canción se sentía reflexiva, de frases cortas; pero con figuras literarias alusivas a un malestar personalizado, una respiración en medio del hastío general. Un grito hondo desde la frustración propia y donde el aferro a una mejoría de la situación, es imposible.

Hate in my mind, hate is my rule

my morbid dreams, my toxic dreams

I live in a terror zone, darkness inside me

walls come down, broken space…

El odio en mi mente

Sin abreviar todo a una disculpa simplista y colectiva, no es difícil afirmar que el colombiano promedio se ha sentido alguna vez en una especie de decadencia versión lofi (peor de lo usualmente conocido). El entorno visceral y la línea de su elegía continua hacen que la muerte, la guerra, el odio, la ambición, los abusos de poder y el egoísmo no sean meras aflicciones genéricas; por el contrario, nuestra descomposición social criolla, es especial. La connotación del exterminio como acertijo de la barbarie hace parte de nosotros, como un poema épico enclaustrado en la lectura de una sentencia penal.

A mediados y culminando los años noventa, los grupos nacionales de propuestas no comerciales asumían por su cuenta el peso de sus producciones (no es muy diferente de ahora). El resultado —condicionado siempre por el presupuesto— adquiría entonces rasgos artesanales, donde la precariedad se convertía en patrón romántico y la urgencia en identidad. ‘Millennium’, entre otros, rompió el paradigma y entró al juego con un alto estándar de calidad para su momento en nuestra agobiada escena tricolor.

La energía y el dinero invertido no eran gestos aislados: Sepultura había demostrado que el sueño era alcanzable, construyendo una discografía sólida y convocando multitudes en tarimas de alto calibre. El logro operó como espejo y como promesa (algo fallida) para las bandas de Sudamérica. En ese contexto, la transición de la música hacia los softwares y la naciente interconectividad global parecía un cambio menor, un simple ajuste técnico que no alteraría el curso de lo cotidiano. Así lo creímos muchos, quizá con la inocencia de quien ve el futuro desde el café del día siguiente en la mañana. La realidad (a diferencia del disco de Agony), avanzaba en silencio, como en los guiones del neorrealismo fílmico: sin estridencias aparentes, pero con los giros inesperados suficientes para desarmar por completo lo teóricamente inamovible.

La cuestión desesperada de morir solo

En el orden del CD, el siguiente track era ‘Die Alone’, en el cualla letra avanzaba como un desfogue inexplicable que no buscaba perdón ni consuelo. Como monólogo interno, pero amplificado por guitarras y distorsión. La voz invocaba en múltiples formas, rabia pura.

La imagen del videoclip —con esas cruces del Cementerio Central— confirmaban la atmósfera al verlo por TV en Señal Colombia. Funcionaba como un plano en movimiento sobre una verdad incómoda que el país ya conocía de pies a cabeza. No tenía horrores rebuscados. La muerte era presencia cotidiana, adherida al paisaje urbano y emocional. ‘Die Alone’ se escuchaba al compás de una oscuridad socialmente aprendida, asumida por generaciones que crecieron entre discursos vacíos de demagogia, equidad y finales de tiroteo.

Why?

A desperate question

we are playing with fire

the sadness, the pain

maybe don’t have

a hope behind the fear

Between the miseries I have

a misery of life I fall into

my ruins, no preach to live slave

of fear again to live

and to die in this hell

motherfucker!

En la pista tres del disco prensado por Cinismo Records, la letra todavía era un litoral del desgaste: de esperar algo mejor, aunque todo indique lo contrario; seguir avanzando aun cuando el horizonte parece un callejón sin salida. Esa frustración de nudo en la garganta —tan reconocible— conectaba con una experiencia profundamente de los noventa, donde los explosivos y lo secuestros pasaron a contarse en números y sentidos pésame. Agony capturó ese clima sin oratoria mecánica. Lo hacía desde el hartazgo, desde la pregunta sin respuesta, desde la dicotomía de estar solos incluso en medio del ruido.

Ahí es donde ‘Millennium’, al repasarlo, se vuelve película. Encadena estados de ánimo. ‘Forever Decay’ prolonga un efecto de pudrimiento constante, de siniestros cíclicos. Juntas, estas canciones funcionan como episodios de un largometraje que nunca se rodó, pero que muchos recuerdan haber vivido. Una pieza hecha de ira contenida, silencio subestimado y una violencia tan corriente que ya no sorprende.

Junto a ‘Die Alone’ y el resto de los temas que hacen parte de la obra, todos ayudaron a moldear una desazón que no tenía lenguaje, de líneas que acompañaron discretamente a quienes intentaban entender el desdén desde una habitación cerrada, con el volumen alto y el futuro en incertidumbre.

Todas las imágenes fueron tomadas de las redes sociales de Agony y pertenecen a sus autores.

Sobre Joel Cruz

Su relación con el rock y la prensa independiente le ha permitido mirar la vida desde una atmósfera poética. Gracias a ella, los azares de la noche, el ladrido de un perro callejero, una copa de vino tinto y hasta un paquete de papas fritas tienen un lado B más interesante. Ha colaborado con sus reseñas y opiniones para medios alternativos de alta importancia en Colombia.