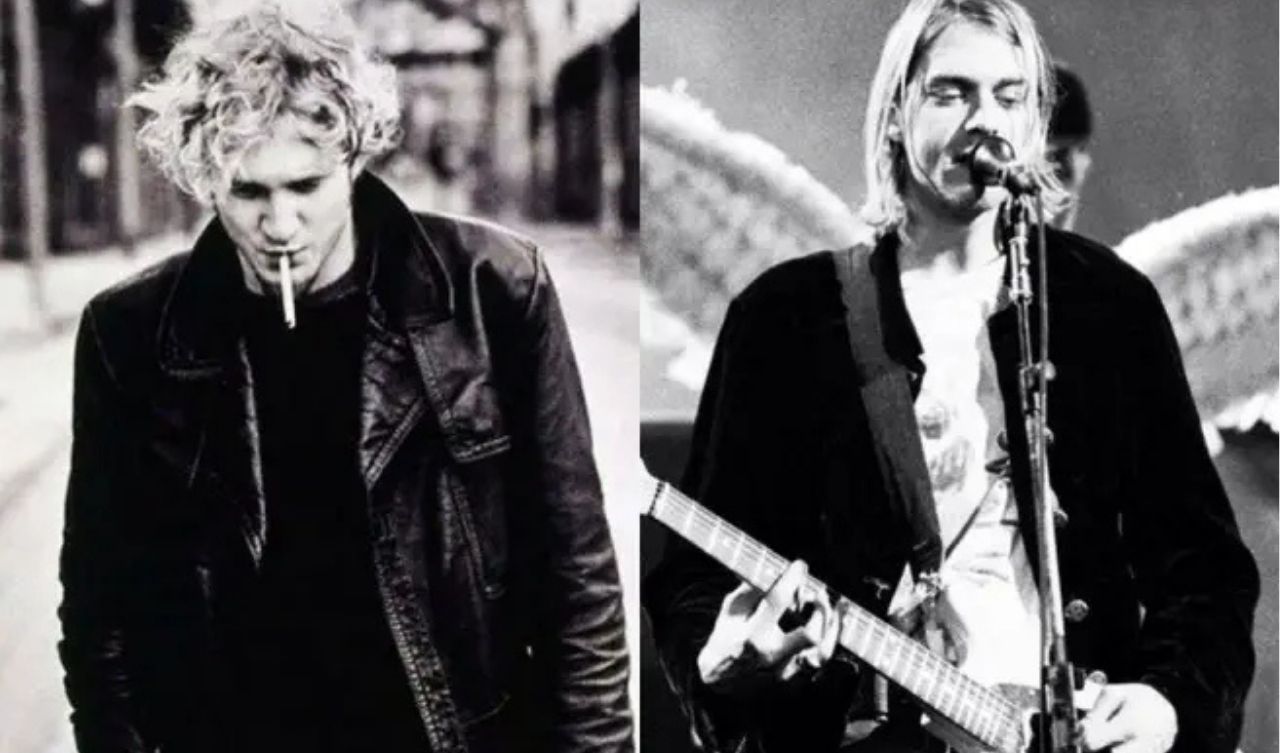

Un homenaje a Kurt Cobain y Layne Staley, dos voces del grunge marcadas por el dolor, la música y una herida que aún no cierra

Por: Sebastián González Z.

Hoy el aire mismo se tiñe de un espectro crepuscular, una sombra largamente arrastrada desde aquel fatídico abril de 1994, cuando el mundo se detuvo por un instante y la ciudad, que respiraba al ritmo de una juventud errante, se sumió en un vacío palpable. No solo conmemoramos una fecha, sino que tocamos la cicatriz abierta en el corazón de una generación que, como el grito desgarrador de Kurt Cobain, resonó en las entrañas del alma colectiva.

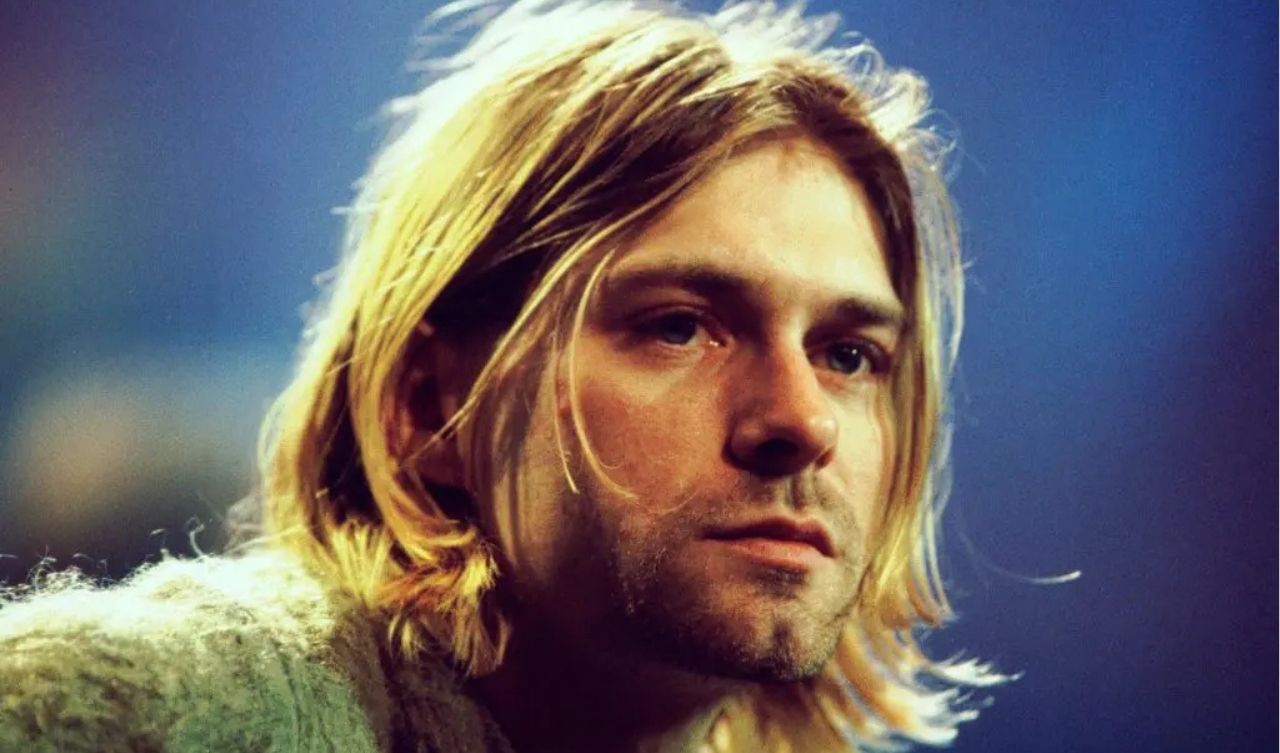

El rugido visceral de aquel muchacho de ojos atormentados, que cantaba a la náusea existencial con una belleza punzante y cruel, se apagó abruptamente, dejando en su estela un eco vacío como una canción no terminada. Su guitarra, antes un arma de catarsis y libertad, se convirtió en un testigo mudo de una partida demasiado temprana, a los 27 años, esa edad maldita que parece cebarse con las almas más incandescentes.

El vacío que dejó, sin embargo, no ha hecho más que crecer, al igual que su legado: imparable y eterno, como un faro que sigue guiando a los perdidos en la tormenta de su propia turbulencia emocional. Cobain no solo cantaba para la rabia, sino para la melancolía y la alienación de toda una era, un reflejo de la belleza dolorosa que la juventud no sabe cómo procesar y que, con el paso de los años, se vuelve inmortal.

Pero la herida no cerró ahí. Ocho años después, como una cruel repetición de una sinfonía fúnebre que se niega a desvanecerse, Seattle, esa ciudad que había sido el epicentro de una tormenta sonora, volvió a inclinarse bajo el peso de una pérdida irreparable. En 2002, la voz rasposa, desgarrada y melancólica de Layne Staley, el profeta sombrío que, con su dolor a flor de piel, nos guio por los tortuosos laberintos de Alice in Chains y nos ofreció la exquisita fragilidad de Mad Season, se silenciaba para siempre.

Su alarido contenido, su lamento visceral que danzaba y se disolvía en las guitarras distorsionadas y las atmósferas opresivas que construyó con su banda, se desvaneció en un silencio aún más profundo y definitivo. A los 34 años, una edad que, en su caso, no significaba más que la cruel ironía de una vida truncada en medio de su mayor potencia creativa, Layne dejó de cantar.

Su partida dejó no solo un vacío abrumador, sino una estela de preguntas sin respuesta, de promesas musicales rotas y de sombras que nunca terminaron de disiparse. Como una cicatriz que nunca sana del todo, esa sensación de vacío, de algo irremplazable, continúa acechando en las sombras del recuerdo, persiguiéndonos incluso hoy, cuando las notas de sus canciones siguen resonando, tan dolorosamente presentes como el día en que se apagaron.

No fueron solo dos muertes. Fueron dos eclipses simultáneos que oscurecieron el firmamento musical, como si el universo entero se hubiera detenido, suspendido en un vacío insondable. La magnitud de lo que se perdió en esos momentos trascendió la simple partida de dos músicos; fue como si los pilares fundamentales de un sonido que había dado forma a una generación se derrumbaran, dejando un abismo sonoro del cual todavía no hemos logrado escapar. Las voces de Kurt Cobain y Layne Staley, tan distintas en su timbre, pero igualmente devastadoras en su poder, eran mucho más que instrumentos de una banda; eran los portavoces de una angustia colectiva, el eco de un malestar profundo que habitaba en los rincones oscuros de la sociedad.

El grunge, con su cruda desilusión y su belleza rota, no solo narraba historias personales, sino que capturaba la esencia de una era: la de una juventud desajustada, perdida entre la disonancia de sus propios sentimientos y las expectativas de un mundo que no lograba comprenderla. A través de amplificadores saturados y letras que sangraban sinceridad, Cobain y Staley no solo cantaban de su dolor; hablaban por todos aquellos que sentían que sus voces no podían ser escuchadas.

Hoy, al recordar estos dos quiebres en el tejido del tiempo, no solo rendimos homenaje a los recuerdos de Kurt y Layne, a sus almas torturadas y sus mentes brillantes, sino que también nos enfrentamos al legado agridulce que dejaron atrás. Su música, que alguna vez resonó como un grito desafiante en medio del ruido de la indiferencia, sigue arañando el alma con la misma ferocidad que el primer acorde de ‘Smells Like Teen Spirit’ o el lamento arrastrado de ‘Nutshell’. Nos confronta, a través de cada nota distorsionada, cada gemido vocal, cada verso que destila desesperación, con nuestra propia fragilidad existencial. Nos recuerda que la belleza no solo puede surgir del caos, sino que a menudo es su hija más fiel. En esa mezcla de caos y belleza, de rabia y vulnerabilidad, nace un tipo de arte que nunca puede ser reemplazado ni replicado: una verdad despojada de adornos, desnuda en su crudeza.

A través de la atmósfera densa del grunge, que reverbera hasta nuestros días, Kurt y Layne siguen vivos, no solo en sus discos, sino en las cicatrices emocionales que dejaron en quienes los escuchamos.

La relación entre Kurt Cobain y Layne Staley es un reflejo de la compleja red de conexiones humanas que se tejieron en la efervescencia del grunge, un movimiento que nació en Seattle a finales de los años 80 y principios de los 90. Aunque no eran amigos íntimos, compartían un terreno común como artistas marcados por la angustia, la vulnerabilidad y el conflicto interno. Ambos vivieron en la misma ciudad, bajo la misma sombra de la fama inesperada que trajo consigo el grunge, un sonido que hizo eco de sus almas rotas.

Las palabras de Layne Staley en esta entrevista, un testimonio más personal e íntimo, nos revelan un lado de Kurt que muchos desconocían: un hombre, tras la tormenta de su angustiosa vida, profundamente comprometido con el amor por su hija. En sus últimos días, mientras su entorno se desmoronaba, Kurt Cobain se aferraba a esa pequeña chispa de esperanza, su hija; un vínculo que parecía ser lo único capaz de ofrecerle un respiro en medio de su devastadora batalla interna.

La muerte de Kurt Cobain, en abril de 1994, no solo dejó una marca indeleble en el mundo de la música, sino que también fue una pérdida profundamente personal para quienes compartieron la misma lucha creativa y existencial. Layne Staley, quien a menudo lidiaba con sus propios demonios, parece haber sentido la partida de Kurt como una tragedia aún más cercana, no solo por la pérdida de un colega, sino por la de un alma que compartía las mismas sombras.

Las últimas palabras de Kurt, centradas en su hija, contrastan de manera dolorosa con el destino que le esperaba, y es posible que, en su desconcierto, Layne sintiera la fragilidad de la vida de una manera aún más tangible. La conexión entre ambos, aunque no cercana en el sentido convencional, refleja la naturaleza del grunge mismo: una comunidad de almas torturadas que se reconocían en su sufrimiento mutuo, aun cuando el contacto no era necesariamente cercano.

Seattle, esa ciudad que se erige como el corazón palpitante de un movimiento cultural y musical, no solo perdió dos músicos que definieron una era, perdió la esencia misma de su alma sonora. Aquella urbe que vio nacer el grunge, que vivió bajo su sombra, quedó marcada por la desaparición de estos dos íconos que se fueron demasiado pronto, pero dejaron tras de sí una estela imborrable. Un eco, como un grito ahogado en la distancia, que sigue resonando en los rincones más oscuros del alma colectiva, como un recordatorio eterno de lo efímera que puede ser la vida y lo inmortal que puede llegar a ser el arte.

El grunge no solo fue un sonido: fue una manera de ser, de vivir, de sentir. Y, con la partida de Cobain y Staley, ese espíritu indomable, esa llama que ardió con fuerza en los años 90, se apagó, pero su luz nunca dejó de brillar.

La muerte de Kurt Cobain y Layne Staley subraya una paradoja que muchos melómanos y periodistas musicales reconocemos: el arte puede ser tanto un refugio como una condena. A través de sus voces rotas y sus guitarras distorsionadas, ambos crearon una obra que sigue siendo el espejo de nuestras propias sombras emocionales, un refugio para quienes no sabían cómo expresar su dolor.

Sin embargo, a la vez, su habilidad para canalizar esas mismas sombras los hizo vulnerables, como si el peso de ese arte les hubiera resultado insostenible. La ironía trágica de sus muertes radica en que, mientras sus canciones siguen siendo una fuente eterna de consuelo y catarsis para muchos, el precio que ambos pagaron por ser los intérpretes de esa angustia colectiva fue, al final, demasiado alto. El grunge, ese grito de desesperación y autenticidad, continúa siendo un testimonio de cómo la belleza más profunda puede surgir del caos, pero también de cómo ese caos puede consumirnos.

La partida prematura de Cobain y Staley no solo dejó vacíos en el mundo del rock, sino que también dejó una huella imborrable en la historia emocional de generaciones enteras. Como melómanos, entendemos que la música tiene la capacidad de tocar algo primordial en el ser humano, y las canciones de ambos artistas, cargadas de dolor y belleza, siguen siendo faros que guían a quienes buscan entender sus propias luchas.

En este sentido, su legado no solo reside en los discos o las letras, sino en la capacidad de su música para seguir siendo un vehículo de autenticidad, empatía y reflexión. Los dos, no solo aportaron al grunge, su influencia se ha expandido a todos los rincones de la música contemporánea, dejando claro que, aunque su vida fue breve, su arte sigue hablando, gritando y sanando en la misma forma visceral y profunda con la que lo hicieron en vida.

Sebastián González Zuluaga es un cuyabro de pura cepa, rockero de corazón y futbolero de pasión. Estudiante de último semestre de derecho en la UGCA de Armenia y director de Tendencia Rocker, combina su amor por la música con una visión crítica del mundo. Siempre entre el ruido de las guitarras y el debate, busca dejar su huella en la cultura y el derecho.